ご挨拶

message

私たちは長崎大学医学部保健学科を活動拠点として10年以上子どもの心のケアと自立支援を実践してきました。これまでの活動と研究成果を踏まえて2017年3月に多機能型児童発達支援事業所として子どもサポートセンター・シェアハートを開設いたしました。

私たちはボランティア時代から「食」の重要性を実感していました。一緒に食べる楽しさを体験したり、マナーを練習したり、食べ物について学んだりするとても良い時間だと考えています。開所当時から土曜日や長期休みのランチを提供してきましたが、現在は子ども食堂として多くの支援もいただいています。みんなでご飯を食べながら「食育」につながればと考えています。そのためにシェアハートはキッチンがついているアパートをお借りして営業しております。家庭的な雰囲気の中で子どもたちとスタッフがとても近い関係を作り、そこから子どもたちの課題を明確にしながら改善へのかかわりを考えていきます。そして子ども達がより豊かなコミュニケーションを学ぶように関わることを大切にしています。私たちは人と人との関係が、課題を少しでも克服する手立てとなり、傷ついた心を回復していくことを支える基本だと考えています。

これまでの経験から家族支援の重要性を痛感していますので、家族面接も行っています。

一般社団法人シェアハート

代表理事

花田 裕子

法人理念

全ての子どもたちの、

生きる力を育み、

夢を持てるように、

親子を支援していきます。

生きる力を育み、

夢を持てるように、

親子を支援していきます。

子どもたちのすぐそばで働く職員が、

いきいきと働き、

やりがいを感じられる環境を

提供できるよう努力します。

いきいきと働き、

やりがいを感じられる環境を

提供できるよう努力します。

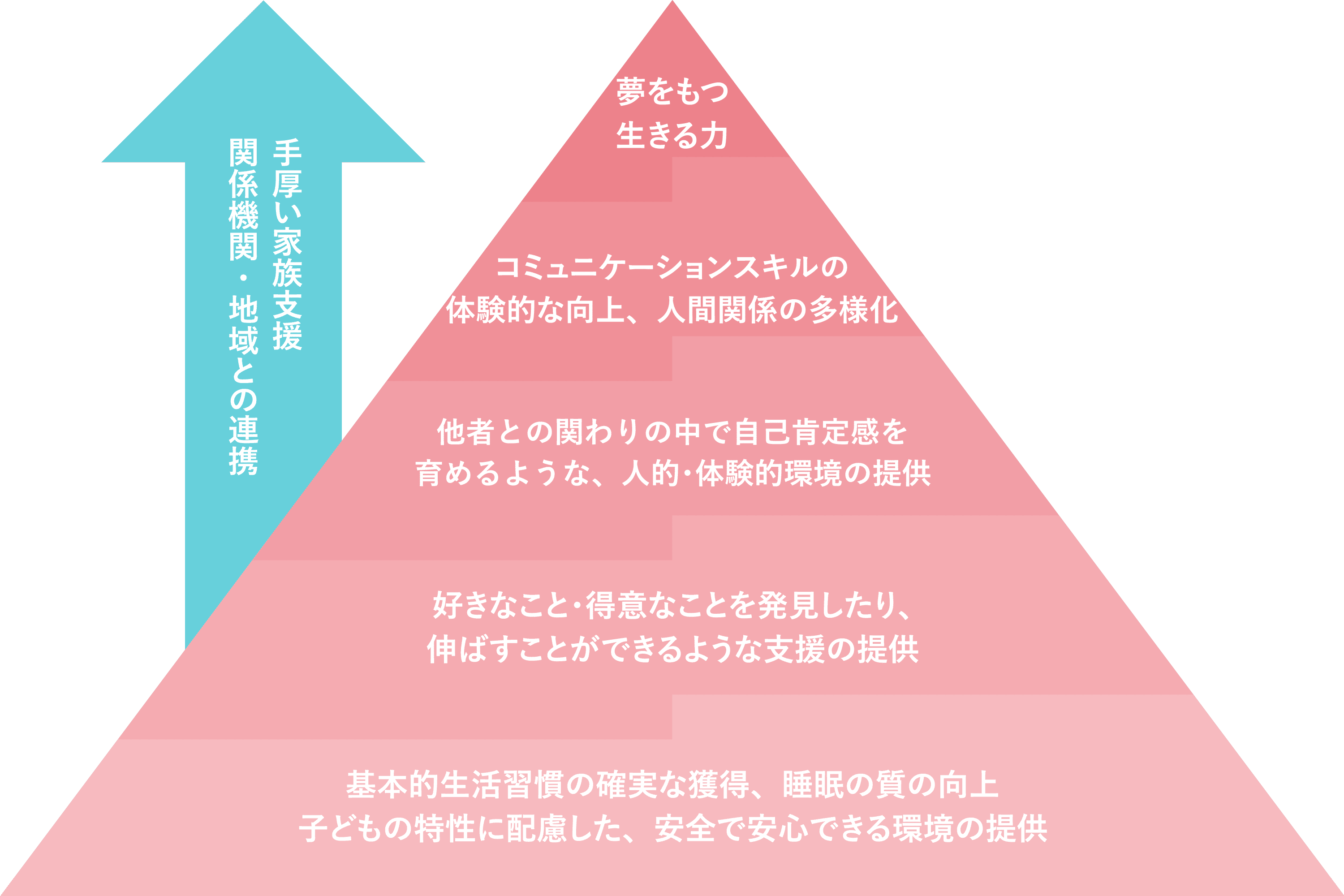

法人理念に基づく支援方針

- 育児に一生懸命な親の皆様の、我が子に感じる不安な思いと、子ども自身が感じる生きづらさに向き合い、伴走するように支えていきます。私たちが目指すのは、すべての子どもが生きる力を獲得して、夢を持てるよう支援することです。

- シェアハートで働く人たちが、子どものすぐそばで、生きがいとやりがいを感じて子供と向き合っていける環境を作っていきます。それが、子どもたちの療育の質を向上させ、また、子どもにとって大人のロールモデルとなるように努力していきます。

シェアハートの5つの支援

01

基本的生活習慣の獲得

日々の生活の中で必要な生活スキルを習得できるよう個々の特性に合わせて支援します。

02

SST

子どもの状況に応じて実践的なSSTを行っています。対処困難な状況をソーシャルスキル(社会技能)と呼ばれるコミュニケーション技術を含み、困難さを解決していくための方法です。加えて、自己表現スキルを向上させるアサーショントレーニングも行っています。

03

学習支援

発達障害以外の理由でも脳の変化は乳幼児期のトラウマによって生じます。それによって学習が苦手な子どもたちはたくさんいます。個別指導を中心に子どもにあった支援を行います。

04

運動や遊ぶ力をつける

身体を動かすことはバランス感覚習得、気分転換、運動の楽しさを知る機会ともなります。遊びを通して好きなものを見つけ、集団遊びではルールも学んでいきます。

05

自己肯定感の向上

これまでの4つの支援を通して、子どもの持っている力を一緒に見つけるようにします。たくさんほめて自信をつけていけるように支援します。

お問い合わせ